渡部昇一著「英語の早期教育・社内公用語は百害あって一利なし」(徳間書店、2014年)を読了。

第一章 早期英語教育~何が問題か

第二章 英語教育論議の勘どころ

第三章 漢学の伝統が日本人の知力を養った

第四章 日本の英語教育を振り返る

第五章 私の外国語体験

第六章 日本の英語教育への提言

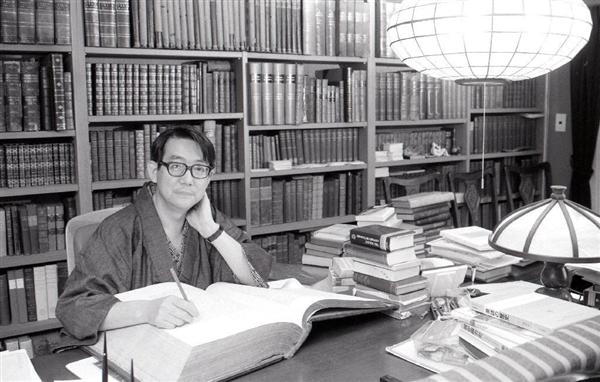

渡部昇一氏の著作は高校生の頃によく読んでいたので、とくに目新しい議論は見出せませんでした。英語教育論がある度に渡部氏の名前が出てくるのは、1970年代半ばに彼と平泉渉参議院議員の間で英語教育論争があったからです。政治学者の斎藤淳先生は同じ上智大学の渡部氏のことをどう思っているのか気になったので以前、ツイッターでこの論争について尋ねたところ、平泉・渡部双方の考えがおかしいと言っていました。渡部氏の魅力はその尋常ではない知識量と発想の面白さにあります。ただし、社会科学的な実証分析のテクニックはありませんから常に議論が人文学的であり、眉唾的な主張をすることも多々あります。彼の著作はそのあたりを注意しながら読んでいく必要があります。

早期英語教育の是非について

本書の内容はタイトルで予想するほどには奇抜でもなく、おかしくもありません。「そりゃあ英語の早期教育にはいろいろん問題点もあるだろうけど、一利もないということはないでしょう」と思いながら読み始めたのですが、渡部氏本人が早期英語教育にはメリットもあることを認めていました。

渡部氏が早期英語教育に反対な理由としてこう述べています。

「いくつかの理由がありますが、いちばん大きいのは母国語もマスターできていないうちに英語に走るのは「時期尚早」と思うからです。」(p.182)

日本語もろくにできていないうちから外国語を学ばせることに反対する人をよく見かけますが、「英語の授業を設けるために、国語の授業数を減らす」というのであればまだしも、なぜこの人たちは英語を学ばせると子供の日本語力が落ちると危惧しているのかよくわかりません。渡部氏自身は英語学習の効用のひとつとして日本語力が伸びることをあげていますが、なぜ中学・高校生が対象だと日本語と英語の相乗効果があるのに、小学生だと逆効果にしかならないのでしょうか。もしかしたら小学生の方が相乗効果が大きい可能性もありうるでしょう。「13歳以下の子に母国語以外の言語を学ばせると母国語の習得が遅れる」という主張をする人はなぜそう思うのかちゃんと根拠を示してほしいものです。渡部氏は

「母国語も身につけていないうちに英語を教えるというのは、ふつうの状況においてはきわめて危うい事なのです。なぜなら、それは“根なし草”の人間を養成することであり、民主党の政治家たちによくみられる「世界市民」という “国際番ホームレス” を生み出すようなものだからです。」(p.183)

とも述べていますが、反対理由が「時期尚早」だから、「危ういこと」だから、「根なし草の人間を養成すること」だから、「国際番ホームレスを生み出すようなものだから」では何の説得力も持ちえません。説明すべきことは、なぜ「時期尚早」なのか、なぜ「危ういこと」なのですから。

ただし、渡部氏は早期英語教育に全面反対というわけではありません。

「以上のようなことを考え合わせると、小学校英語に関してはつぎのように提言すべきでしょう。…

①小学校から英語を教えるのであれば、担当の先生はネイティブ・スピーカーでなければならない。なぜなら、幼いときに誤った発音やリズムを植えつけるのは「百害あって一利なし」だからである。

②それも、体操の授業のできるネイティブ・スピーカーがよい。体操なら「アテンション!」とか「スタン・ダップ!」、「ゴー・スロー!」とか「ストップ!」などといった号令が主になるため、文章など関係ないまま耳が鍛えられるからだ。…

③小学校の英語は「課外授業」だと位置づけること。必須科目でなければ、成績をつける必要がありません。」(pp.187-8)

という至極もっともな主張をしています。また、リスニングに関しては早期教育賛成の立場をとっています。

「英語を学ぶうえで、もし「早期教育」が有効なジャンルがあるとしたら、それはリスニングではないでしょうか。」(p.195)

「リスニングにかぎっていえば小学校からの英語教育も悪いことではないといえるように思います。」(p.198)

「娘は日本からロンドンに電話を入れて、かなり込み入った話までしていましたから、「耳は若さだな」と痛感したのです。その意味では、リスニングにかぎっていえば小学校からの英語教育も悪いことではないといえるように思います。」(p.198)

もっともな意見だと思いますが、渡部昇一氏は早期英語教育に賛成なのか反対なのかよくわからなくなってきました。早期英語教育に関心がある方は「小中高等学校における外国語教育に関する資料」をお読みください。

中学以降の英語教育について

渡部氏は日本の英語教育の最大の問題点の一つとしてボキャブラリーの軽視を指摘しています。

「ボキャブラリー・ビルディングというのは、日本の英語教育においても、真剣に考えないといけない問題です。入学試験の英語の科目でいい成績をとって大学に入ってきても、ボキャブラリーがまったく不足しているため、ちょっと高度な本になると理解できないという学生をよく見かけるからです。」(p.166)

「ボキャブラリー・ビルディングとは、畢竟、暗記ですから記憶力を鍛えることにほかなりません。私は、昨今の英語教育でこの暗記=記憶力ということがどうも軽視されているのではないか、という危惧の念を抱いております。 日本語自体、戦後は「漢字制限」というかたちで語彙を減らしてきましたが、英語は逆にどんどんボキャブラリーを増やしています。そんなとき、暗記=記憶力ということを軽んじたら日本の英語力は確実に衰退してしまうことでしょう。」(pp.169-170)

この主張も全面的に賛成です。一流校といわれる大学に合格しても英書一冊読めない根本的な理由は語彙力の不足にあります。逆に言うと、語彙力さえあれば英文法の知識が高2レベルでも英語リーディングはかなり容易になります。

英語には2つの顔があるという不可思議な主張

「日本において英語問題を考えるときは、まず英語というものの性質を正確に把握しておく必要があります。ごく簡単にいえば─英語という言葉は現在 “二つの顔” をもっている、という事実をきちんと押さえておかなければなりません。ひとつは、現代社会にあって公用語の働きをなしていること。もうひとつは、重大な古典的著作を含む言語であるということ。この二点が英語の大きな特色といえます。」(p.46)

「公用語のほかに、英語にはもうひとつ別の顔があります。それは、英語は重大な古典的著作をふくむ言語である、ということです。英語の文献のなかには重大な思想を記した書物がふんだんにあるといいかえることができます。」(p.59)

渡部氏は古典的著作の例としてシェークスピア、ベーコン、チョーサーらの著作をあげています(別の書でヒュームも取り上げています)。しかし、文学や経験論的哲学を専攻しない限り、これらの著作を原書で読むことはないし、とくに読む必要もありません。シェークスピアの時代は二重否定の用法も今とは異なります。ネイティブでもよく知らないようなことを専門家以外の日本人が気にする必要はありません。

日本人の英語ライティング力にネイティブの先生が驚愕したというありそうもない話

「他方には、別の驚きを体験した人がいます。

外国へ行った当初は、全然英語が通じなかったけれども、たとえば現地でペーパーを書くようになったら、ネイティブの先生方から「だれかに代わって書いてもらったんじゃないか」と驚かれた経験をもつ人です。相手の先生をびっくり仰天させたわけですから、前者とは正反対の驚きを体験した人、ということになります。」(p.47)

「自分の英語が通じないことに驚き、ルサンチマンを募られていった人たちとは正反対に、すばらしい英語で外国人の先生方を驚かせた経験を持つ人たちがいます。そんな経験は私にはあるし、また私の弟子たちにもあります。

外国へ行った当初は、相手に「バカか」と思われるくらい英語が通じない。そこで最初の驚きを経験するのは前者と同様ですが、半年か一年ぐらい経過すると、書いた英文のペーパーが向こうの学生たちよりずっと立派なものになっている。向こうの先生が「ほんとうにおまえが書いたのか」と訝るほどの出来栄えですから、”驚き”が今度は先生サイドの驚きに換わるわけです。」(p.73)

この話は有名なようで私もツイッターで数度見かけたことがあります。

しかし、アメリカの大学に入学した日本人の学生の中で、こんな経験をしている人に出会ったことはありません。渡部氏が作ったいわゆる都市伝説かと思います。むろん、提出したペーパーをほめられる日本人学生はたくさんいます。でもその理由は「スピーキングが全くできない割にはライティングはまだできる」からか、もしくは日本の大学で専門を学部で勉強した分(アメリカでは専門は大学院からスタートします)、議論の内容はアメリカ人の院生よりもクオリティが高いからです。受験英語で習う英文法はたしかにライティングに役立ちますが、だからといって子供の頃から20年近く英文を書いているネイティブよりも日本人が正確に英文を書けるわけがありません。それは「ありえない」と断定していい程度に考えられないことです。言葉は数学ではありませんから、ルールを知っただけで名文を書くことはできません。ルールを習うと同時に、大量の英文に慣れ親しんで「語感」を習得する必要があります。例えば、ネイティブはAndで始まる文章を書くのはよくないというルールを明示的に、もしくは自然と習得しますが、日本人の英語学習者は平気で「そして」や「それから」という意味でAndから始まる文を書きます。「しかし」という意味でButから始まる文を書くのはAndほどはおかしくはありませんが、これも望ましくないとされています。英語のライティングでは同じ単語を繰り返し書くと文章が拙劣に見えるので、別の同意語を使って言い換えます(例えば、「さらに」という意味で繰り返しmoreoverと書くとウザったい印象を受けます。だからネイティブはbesides, furthermore, also, likewise, in addition等などのほかの表現を使って繰り返しを避けます)。こういった良い英文の書き方を日本の受験英語で習うことはほとんどありません。日本の英文法の授業で習うのは間違いではない英語です。でも文法的に間違っていないからといってそれが名文になることはありません。日本の高校・大学ではセミコロン ( ; )やコロン ( : )の使い方も教えません。英文は日本語の文章とは異なり、他人の文章をよく一文丸ごと引用しますが、こういったことは英文を多読していないと気づかない英語の特徴です。日本人が一番不得意な英文法は冠詞ですが、日本の英作文の授業で冠詞の使い方をしっかり習った経験のある人はほとんどいないでしょう。渡部氏の言う「向こうの学生たちよりずっと立派な」ペーパーを書く日本人学生はどこで英語の冠詞を完璧に使えるようになったのか謎だらけです。

渡部氏自身がよく矛盾したことを言い出します。

「日本の秀才である高級官僚が海外の国際会議に出席したところ、飛びかう英語を聞き取れず、また英語で議論することができないという現象がよく見られました。キャリアの官僚というのは中学・高校とも、いずれも学校一番の大秀才で、また官僚試験もトップに近い成績を通ってきた人たちです。当然、英語に関しても絶対に近い自信をもっていたはずです。ところが国際会議に出てみたらその英語がまるで通じない。そこで愕然として「日本の英語教育はなっちゃいない。すべて教育が悪いのだ」といい出すわけです。自分の英語が通じなかった“驚き”が “怨み”に一変する。そんなルサンチマン(怨み)は日本中に満ち溢れている、といっても過言ではないかもしれません。」(pp.71-2)

ここまではあくまでも、日本の受験戦争を耐え抜いたエリートは国際会議でまったく英語が通じない、(他方)、英語を書かせるとネイティブよりも素晴らしい英文を書く、という主張なのですが、本の後半では、彼らはライティングもダメだと言い始めます。

「私にはさる国際機関に勤めている知人がいます。…その彼がよくいっていたのは、「日本からくる官僚はみな英語が下手で、とてもじゃないけれど見ちゃおれん」ということでした。外務省であれ、農水省であれ、「こんなひどい英語で、よく恥ずかしくなものだ」と思うほどだったそうです。「とりわけ英語の文章がひどい」と、大いに嘆いていたのも思い出されます。」(pp.138-9)

そして渡部氏が推奨する対策というのは…

「では、キャリア官僚に国際会議の場で討論できるだけの語学力をつけさせるには、いったいどうしたらいいのかといったら、その解決策はただひとつしかありません。

それはキャリア官僚になるための受験資格として、日本政府が認めた外国の一流大学においてBAもしくはMAの取得を義務付けることです。文部科学省が五十校でも百校でもいいから、世界中のしかるべき大学を選んで、「そのいずれかの大学でBAかMAを取った学生にしか国家公務員の一級試験を受ける資格はない」とするのです。」(p.141

「私は先ほど、官僚になってから留学させるのではなく、外国の一流大学への留学を国家公務員一級試験の受験資格とすることを提唱しましたが、それがなかなか実現できないとすれば、国際会議の場では優秀な通訳を使うことを提案したいと思います。…なぜこんな提言をするかといえば─国際場裡で日本が直面している最大の問題は、高級官僚の英語力低さによって日本の国益や運命を損ねかねないところにあるからです。国益を損ねては絶対にいけないのです。」(p.145)

あら、大学生のうちから留学させるのが一番効果的という主張に落ち着いてしまいました。渡部氏は本書でごく少数にのみ徹底的に英語教育を施せと主張する平泉渉元議員や、英語で授業を行う秋田県の国際教養大学の初代学長である中嶋嶺雄氏の英語教育論を批判していますが、渡部氏自身がエリート教育と日本語を全く介さない英語漬けによる英語学習を勧めているというオチで終わってしまいました。