ドレッサーは和製英語です。日本語では鏡のついた化粧ダンスをドレッサーと呼びますが、アメリカでdresserはベッドルームに置くタンス、とくに鏡付きのタンスのことを指します。 イギリスでは食器棚をdresserと呼びます。「日本文化いろは事典」によると、昭和34年頃に化粧ダンスのことをドレッサーと呼ぶようになったそうです。化粧ダンスは英語ではdressing tableと呼ばれます。直訳して日本語のドレッサーをdresserと訳しないように気をつけましょう。

日本のドレッサー

日本語の「ドレッサー」には①「ベストドレッサー」という言い回しで「着こなしの上手な人」という意味、②着付けをする人という意味に加えて、③鏡のついた化粧ダンスという意味があります。

シャンプードレッサーは洗髪洗面化粧台を指しますが、これはTOTOの登録商標だそうです。海外でshampoo dresserと言ってもまったく通じません。

「借りぐらしのアリエッティ」にもドレッサーという単語が出てきます。 アリエッティはポッドに連れられて初めて「かり」に行った場面でです。ドールハウスの中の家財を見て興奮するアリエッティ。「私たちにちょうどいいわあ。あのドレッサー、お母さんが見たらきっと喜ぶわ。」

英語版ではこうなっています。

“Oh, but it’s so perfect for us. Don’t you think Mother would absolutely love that dresser over there?”

absolutely=絶対; over there=あそこに(ある)

「借りぐらしのアリエッティ」では日本語のドレッサーがそのままdresserと英訳されています。でも、実はこれは誤訳です。英語のdresserは日本語の「ドレッサー」と全く異なります。また、アメリカのdresserとイギリスのdresserも異なります。以下、アメリカとイギリスのドレッサーを見てみます。

アメリカのドレッサー

日本のドレッサーは英語のdresserと異なります。アメリカでdresserといえば、a piece of bedroom furniture with drawers for storing clothes, sometimes with a mirror on top、つまりベッドルームに置くタンス、とくに鏡付きのタンスのことを指します(ちなみにイギリスではそれをchest of drawerと呼びます)。 鏡無しだと

鏡付きだとこんな感じです。

イギリスのドレッサー

イギリスでdresserと言えば、a large piece of furniture with cupboards below and shelves on the top half、つまり食器棚のことを指します。

下のリンク先をクリックして3つの違いを確かめてください。

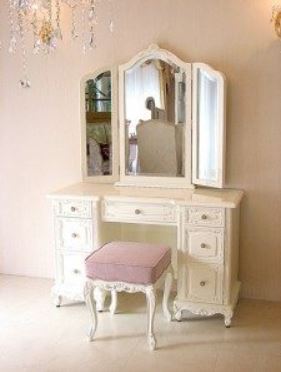

日本語のドレッサー

米語のdresser

英語のdresser

和製英語ドレッサーの起源

日本ではなぜ化粧ダンスのことをドレッサーと言うのでしょうか? 「日本文化いろは事典」には、昭和34年にこの言葉が生まれたと書かれてあります。

工業デザイナーの豊口克平らによって整理だんすに鏡をつけた新しい形の鏡台が登場し、昭和34年にドレッサーと名づけられました。その後、ドレッサーには 椅子がつけられ、住居が洋風化するとともに、こちらの方が主流になりました。現在は鏡台というとこのドレッサーのほうを思い浮かべる人も多いようです。

http://iroha-japan.net/iroha/B03_life/16_kyodai.html

やはり、日本語のドレッサーは和製英語のようです。では日本語のドレッサーは英語で何と言うのか? dressing tableと言えばよいようです。